发布时间:2025-06-02

发布时间:2025-06-02 点击次数:

点击次数: 科技飞速发展的今天,仿生机器人设计正成为研究的热点。它们以自然界中的生物为灵感,不断突破技术瓶颈,展现出惊人的模仿智慧。下面,让我们共同探索仿生机器人设计的未来展望。

科技日新月异的今天,仿生机器人设计成为了人工智能和机器人技术领域的前沿课题。仿生机器人,顾名思义,就是模仿自然界生物结构和功能原理制造的机器人。这种设计理念源于对生物多样性和复杂性的深入研究,旨在通过模仿生物的优异性能,实现机器人在运动、感知、适应等能力上的突破。

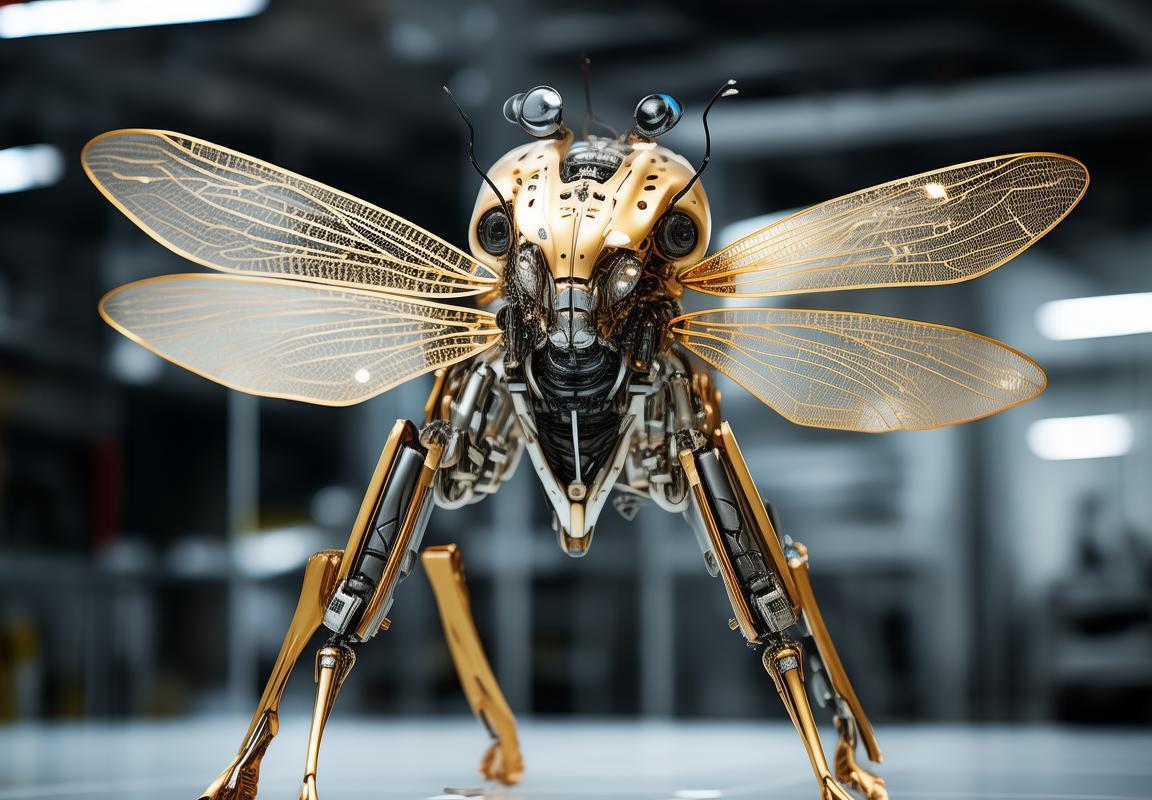

仿生机器人的设计灵感主要来源于自然界。生物在长期进化过程中,形成了适应各种环境的独特结构,如鸟类的飞行、鱼类的游动、昆虫的感知等。这些生物特性为仿生机器人提供了丰富的设计思路。例如,蜻蜓的翅膀结构启发了一种新型无人机的设计,其轻便、高效的飞行特性在军事和民用领域都显示出巨大潜力。

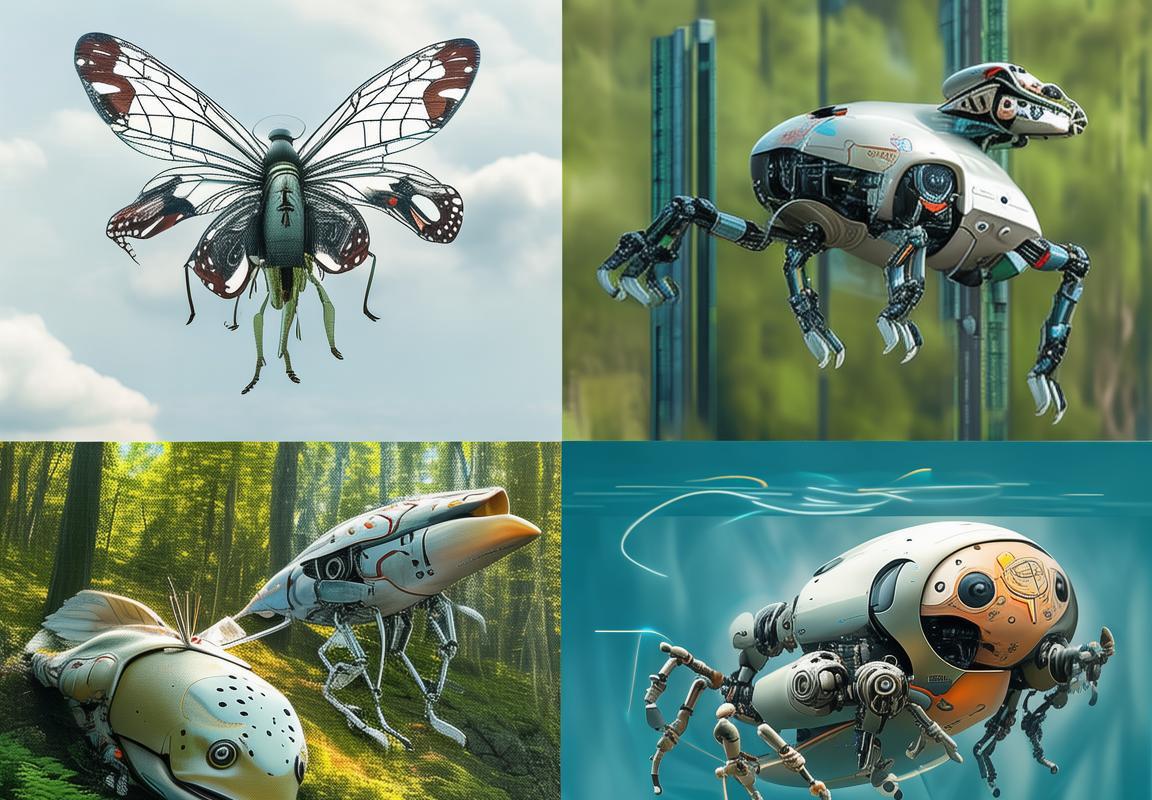

动物界的各种生物为仿生机器人提供了丰富的灵感。例如,章鱼能够通过收缩肌肉快速变换形态,这种能力启发了可变形机器人的设计。这种机器人可以适应不同的工作环境,如深海探测、灾难救援等。而蚂蚁的集体协作能力,则成为了构建智能群体机器人系统的灵感来源。

植物界的生命形式也为仿生机器人设计提供了独特的视角。植物的根、茎、叶等结构在生长和繁衍过程中展现出极高的适应性和自我修复能力。仿生机器人设计师从这些自然现象中汲取灵感,如仿生植物生长机器人的设计,其能够在复杂环境中自主导航,完成种植、施肥等农业作业。

仿生机器人设计不仅局限于机械结构,还包括感知系统、控制系统和智能算法。在感知系统方面,仿生机器人模仿了生物的视觉、听觉、触觉等感知方式,使其能够在不同的环境中获取信息。在控制系统方面,通过模拟生物神经系统的运作,机器人的动作更加灵活、精确。而在智能算法方面,仿生机器人借鉴了生物的学习、适应和进化机制,使其具备了一定的自主学习和决策能力。

展望未来,随着科技的不断进步,仿生机器人将在医疗、教育、娱乐、工业等多个领域发挥重要作用。从提高工作效率到辅助人类完成危险任务,仿生机器人的设计将不断推动人类社会的发展。总之,仿生机器人设计是融合了生物学、工程学、计算机科学等多学科知识的前沿领域,其研究成果将对未来科技发展产生深远影响。

探索仿生机器人设计的灵感之源时,自然界无疑是最丰富的宝库。从昆虫的飞行到植物的适应性,自然界的生物展现了令人惊叹的生存智慧。

昆虫翅膀的模仿昆虫的翅膀轻盈而高效,它们的飞行原理启发了机器人设计师。例如,蜻蜓的翅膀在飞行中能够快速变换形状,这种适应性被应用在微型飞行器的设计中,使得机器人能够在复杂环境中灵活移动。

猫爪的抓握机制猫爪的结构能够紧紧抓住各种表面,即使在光滑的玻璃上也不滑落。仿生机器人设计者从猫爪中获得了灵感,创造出了能够适应不同材质表面的抓取装置,这对于机器人执行攀爬和搬运任务至关重要。

鱼类的游动方式鱼类能够在水中优雅游动,而它们的尾鳍和流线型身体提供了强大的推进力。仿生机器人设计者们通过模仿鱼类的游动方式,开发出了能够在水下进行精确操控的机器鱼,这些机器鱼在海洋监测、水下作业等领域发挥着重要作用。

蜘蛛丝的强度与韧性蜘蛛丝以其卓越的强度和韧性而闻名,这种材料在仿生机器人设计中具有极高的应用价值。科学家们通过研究蜘蛛丝的化学成分和结构,成功地在机器人材料中引入了类似特性,提高了机器人的耐用性和强度。

昆虫的通讯系统昆虫通过复杂的化学信号进行通讯,这种高效的通讯方式启发了机器人设计中的无线传感网络。仿生机器人可以借助这种技术,实现更加智能化的信息交互和数据收集。

通过这些自然界的灵感,仿生机器人设计不断进步,不仅在外观上趋近于生物形态,更在功能上模仿了生物的特性和行为。这种跨学科的融合不仅拓宽了科技的应用领域,也为人类探索自然界的奥秘提供了新的视角。

蝙蝠回声定位蝙蝠在飞行中能够通过发出超声波并接收回声来判断周围环境和捕捉猎物。这种回声定位的原理启发了仿生机器人设计,使得无人机和无人驾驶车辆能够利用声波探测障碍物,提高导航和避障的精准度。

鲨鱼流线型体态鲨鱼的流线型体态使得它在水中游动时阻力极小,效率极高。仿生机器人设计借鉴了鲨鱼的体型,如潜艇和高速列车的设计,通过优化流线型结构,减少运动时的能耗,提升速度和效率。

蜘蛛丝的强度与韧性蜘蛛丝以其惊人的强度和韧性而闻名,其分子结构被研究后,科学家们成功模仿制作出类似的材料,用于制造高强度、轻量级的仿生机器人结构部件,如无人机的外骨骼。

蜻蜓的翅膀运动蜻蜓的翅膀能够在飞行中迅速变换角度,实现高效的飞行和悬停。仿生机器人设计通过模仿蜻蜓的翅膀运动原理,研发出能够在复杂环境中灵活飞行的微型无人机。

蜘蚁的群体智能蜘蚁在觅食、筑巢等活动中展现出高度的组织性和集体智慧。仿生机器人设计从蚂蚁的群体智能中汲取灵感,开发出能够通过集体协作完成复杂任务的机器人系统,如多机器人协同作业。

植物生长的节奏与机器效率的启示植物在自然界中生长,遵循着其独特的生长节奏和规律。从种子发芽到开花结果,每一个阶段都经过精心设计,以达到最优的生长效果。这种自然生长的智慧为机器人设计提供了灵感。例如,智能工厂中的生产线模仿了植物的生长模式,通过精确控制各个工序的时间节点,实现了高效的生产效率。

植物光合作用的能量转换植物通过光合作用将太阳能转化为化学能,这一过程为能量转换领域提供了启示。仿生机器人设计者借鉴了这一原理,研发出能够高效转换和存储能量的设备。比如,太阳能电池板的优化设计就受到了植物叶片结构的影响,使得能量转换效率得到了显著提升。

植物根系的水分吸收与机器人导航植物的根系能够深入土壤,有效地吸收水分和养分。这一特性启发了机器人导航系统的发展。例如,无人驾驶车辆和机器人导航系统中的传感器和算法,模仿了植物根系的探测能力,能够在复杂环境中精确地寻找和追踪目标。

植物自我修复的机制与机器人的耐久性植物在受伤后能够自我修复,这种自我愈合的能力启发了机器人材料的研究。科学家们通过模仿植物细胞的结构和功能,开发出具有自我修复能力的复合材料。这些材料可以应用于机器人,使得机器人在遭受损坏时能够自行修复,提高其耐久性和使用寿命。

植物对环境的适应性智慧植物能够在不同的环境中生存和繁衍,它们对环境的适应性智慧为机器人设计提供了借鉴。例如,在极端环境下的探测机器人,通过模仿植物适应干旱或水下环境的策略,设计出能够在恶劣环境中稳定工作的系统。这种适应性使得机器人在执行任务时更加灵活和可靠。

材料科学的进步:随着纳米技术和生物材料的发展,未来仿生机器人可能会采用更加轻便、柔韧且具有自修复能力的材料。这些材料将使得机器人更加接近自然界的生物,能够在复杂多变的环境中灵活行动。

智能化与自主学习:人工智能的深入发展将使仿生机器人具备更强的自主学习能力,它们能够通过环境感知和数据处理,不断优化自己的行为模式,甚至在没有人类干预的情况下进行自我学习和适应。

能源效率的提升:能源问题一直是机器人发展的一大挑战。未来,仿生机器人可能会借鉴植物的光合作用或动物的运动能量转换机制,开发出更加高效的能源利用系统,实现长时间自主工作。

集成传感与控制技术:随着传感器技术的进步,仿生机器人将拥有更加敏感的触觉、视觉和听觉等感知能力,这些集成化的感知系统将使得机器人能够更加精准地模拟生物的行为。

人机协作的深化:未来的仿生机器人将不仅仅是工具,更是人类协作伙伴。它们将在医疗、农业、救援等多个领域与人类并肩工作,提供更加个性化和高效的解决方案。

生态友好的设计理念:随着环保意识的增强,仿生机器人的设计将更加注重生态友好性,减少对环境的影响,甚至能够参与生态系统的维护和修复。

跨学科研究的融合:仿生机器人设计将涉及生物学、工程学、计算机科学等多个学科的交叉融合,这种跨学科的融合将为创新提供无限可能。

伦理与法规的考量:随着仿生机器人技术的进步,关于其伦理和法规的讨论也将日益重要。未来,如何确保这些机器人的安全、可靠以及符合社会伦理标准,将是设计和监管的重要方向。

综上所述,仿生机器人设计的未来将充满创新和挑战,它们将在人类社会的各个领域扮演越来越重要的角色。